3D打印技术在航空领域中的应用前景(3)

时间:2017-06-19 10:20 来源:南极熊 作者:中国3D打印网 阅读:次

网格结构基材与复合材料纤维组合,利用树脂固化/烧结金属/陶瓷与复合材料,能较好兼顾强度、曲面外形和安装组合的要求。高性能航空发动机全复合材料叶片与金属叶盘组合时,不同的材料机械、热性能对工艺要求很高,设计和施工难度也很大。如果用3D打印技术将金属基材料与复合材料组合制成叶片,金属的叶根与盘体材料性能一致,能明显降低发动机叶盘的组装难度,也有利于在发动机改进中直接替代全金属叶片,为发动机整体减重提供非常大的改进空间。

3D打印的应用限制

3D打印能够有效提高航空产品的工艺和制造水平,通过结构减重改善航空器性能的潜力也很大,但实际应用所面对的技术局限也非常明显,直接限制了3D打印在航空制造领域的应用范围。3D打印的一体化制造能够取得减重效应,那把飞机的大部件都用3D打出来不行吗?飞机大部件全3D打印的技术难度并不算大,目前国外已实现长度超过5米,直径1.2米矩形框的3D整体成型,将飞机前机身的框架一体化制造,在加工工艺方面是没有问题的。理论上只要结构材料相同,大部件整体打印并没有什么难度,选区熔化成型件的表面粗糙度比较高,基本能满足替代钣金组合件的工艺要求。问题是现在的飞机结构并不仅是要满足尺寸要求,而是要满足飞机使用和维护的各方面需要。

现代作战飞机的机载设备分布全机,飞行控制、燃料和电源系统的导管与线缆同样分布广泛。遍布全机的设备和管线需要频繁维护,这就要求飞机表面必须开有对应的检查口盖,先进战斗机的表面开口率甚至可以超过60%。设备检查开口需要内部结构避让,机体结构还要留出故障件更换所需的操作空间。如果机体结构的大部件实现一体化,内部成品设备和导管等无法分解的部件,将很难利用外场维护条件实现无损更新。

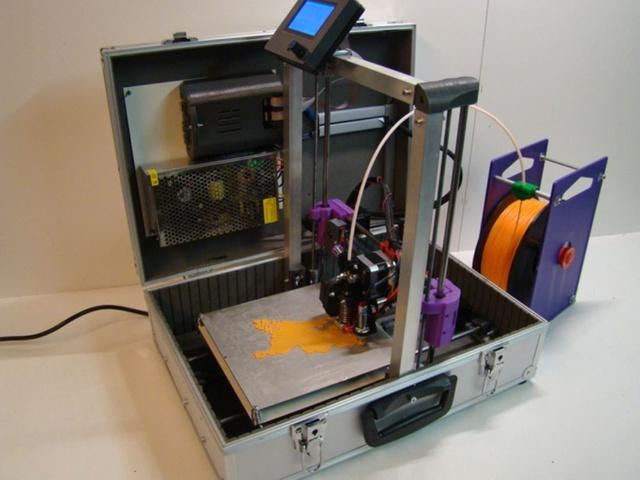

3D打印的微型航空发动机进行测试

如果把内部设备分解化装配,成品与导管增加的接头和组合件,又会在很大程度上消耗掉结构整体化的收益,增加外场维修和检查难度将恶化飞机的完好率,也不利于军用飞机随使用过程进行改装完善。现代军用飞机的改进很频繁,如美国海军已退役的F-14舰载战斗机,各种设备和结构随飞机生产过程调整,最终几乎不存在两架结构和成品完全一致的飞机。如果实现3D打印大部件直接替代组合件,现在的很多改进措施事实上将无法应用,或在改进中必须对结构进行大范围更换,时间与资金的消耗直接限制了飞机改造的效费比。

事实上,越是功能和设备简单的飞机越容易实现一体化,越是设备和功能要求复杂的飞机,对结构可拓展性和包容性的要求就越高,采用大规格一体化结构的难度和全寿命成本就越大。维护难度是限制大规格一体化结构的难点,飞机本身的使用特点更影响到整体结构的应用范围。现代喷气战斗机的飞行速度可达到M1.5,地面停放时的低温可达到-50℃,飞行时也存在结冰等低温环境的影响,但驻点温度在高速飞行时甚至要超过百度,M2以上速度的驻点温度甚至可以达到200℃,机体外表和结构还要承受高速飞行的速压。

同时,飞机内部设备舱和管线需要进行温度和压力控制,发动机段存在高温区,均使机体结构和蒙皮要反复承受高/低温和压力变换的影响。金属材料在飞机使用过程中,不同材料和结构存在不同的膨胀系数,不同使用环境将对结构产生多种状态的应力。整体固定结构势必集中承受这些应力作用,大规格整体结构很难平衡各种因素的影响,很容易因为应力集中和传导产生破损和裂纹,结构损坏将主要集中在零件的折角和孔位。组合件虽然在加工和使用中存在问题,但组合件本身就是个分解应力的分散结构,更容易承受飞机使用的恶劣环境要求,出现结构变形和裂纹时也方便更换破损零件,这也是3D打印大部件难以替代的技术优势。

(责任编辑:admin)

最新内容

热点内容

未来,3D打印将为供应链带

未来,3D打印将为供应链带 选区激光熔化SLM过程中打

选区激光熔化SLM过程中打 3D打印热潮已过,下步将如

3D打印热潮已过,下步将如 干货:3D打印在一汽大众汽

干货:3D打印在一汽大众汽 3D打印机为何能在环保问题

3D打印机为何能在环保问题 3D打印为供应链带来意想不

3D打印为供应链带来意想不 各类3D打印成型技

各类3D打印成型技